2025/9/19 0:00:00

2025/9/19 0:00:00 215

215

近日,Elsevier旗下高影响力综合期刊 《Chemical Engineering Journal》(IF=13.2, Cite Score=20.6)在线发表了题为“Engineering delocalized electron and spin states via Fe/O dual-doping in CoP Nanorod arrays for high-efficiency oxygen evolution reaction”的研究性论文。该研究主要由同济大学吕洪/张存满教授团队完成,博士研究生高愿锋为论文第一作者,吕洪教授为通讯作者。

研究背景

阴离子交换膜电解水制氢是未来的高效绿氢制备技术重要技术路线之一,需要高性能的电极材料。然而,其工业可扩展性面临着挑战,特别是在优化膜电极组件和解决阳极材料析氧反应(OER)缓慢动力学方面。需要建立设计电极材料的策略,具有定制电子结构,增强质子/电子传输路径,确保在工业电流密度(≥1A cm-2)下的机械/化学耐久性。

研究成果

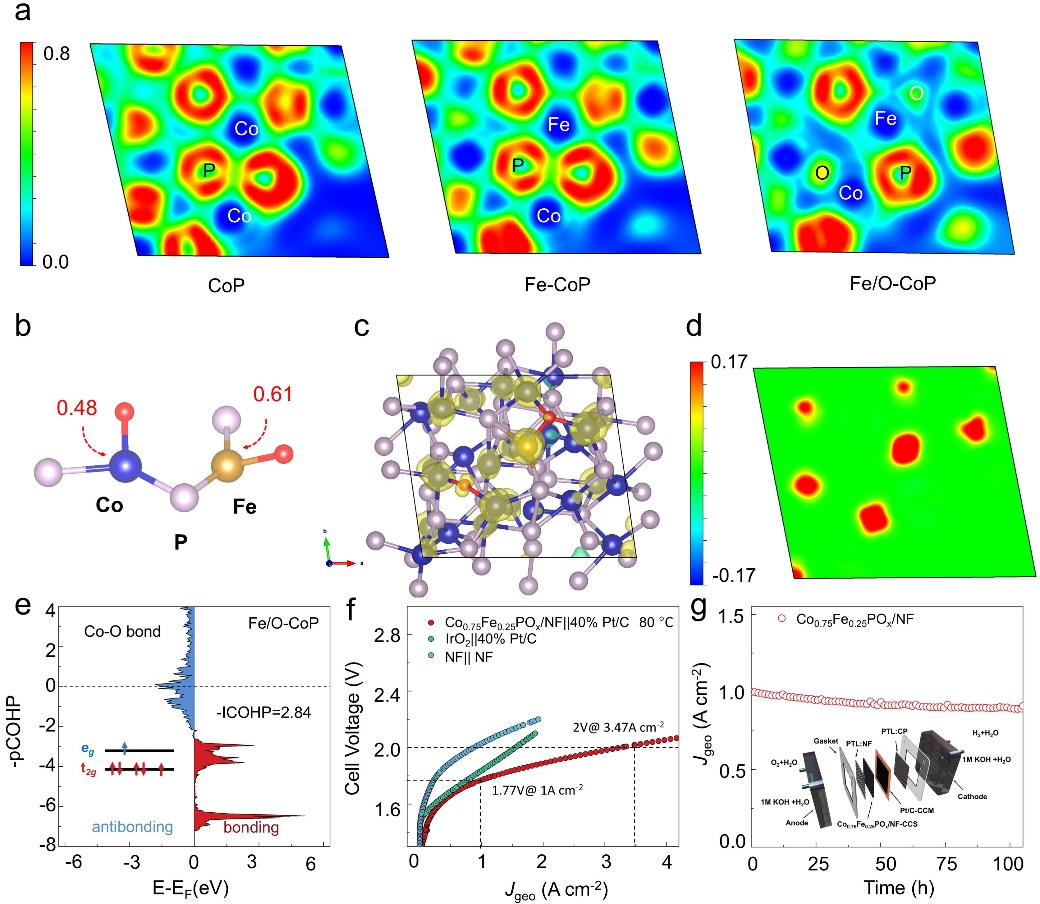

本文通过 Fe-O 共掺杂策略成功合成了 Co0.75Fe0.25POx/NF 纳米棒阵列,其在碱性介质中表现出优异的析氧反应(OER)催化性能,在 10 mA cm-2 时过电位低至 250 mV,并且在 1 A cm-2 下稳定运行 100 小时。这种分级纳米棒结构确保了高效的质量传输和气泡脱离,这对于工业规模的水电解至关重要。Fe 掺杂破坏了 CoP 的八面体对称性,减少了 Co-P 键中的电子局域化,并诱导了不对称自旋极化。氧的掺入进一步削弱了金属-配体相互作用,促进了电子的离域状态。这些改性使 OER 路径从典型的 AEM 转变为 OPM,其中 O* - OH* 耦合被确定为速率决定步骤。Fe/O 协同效应通过原位拉曼和同位素动力学实验以及 DFT 计算得到了证实,这表明在 Fe/O-CoP 表面 O* - OH* 耦合的能量势垒降低(0.25 eV),归因于优化的 Co-Fe 配位距离(3.46 A)和增强的自旋极化电子转移。采用上述策略合成了阳极催化剂,形成了 Co0.75Fe0.25POx /NF||40% Pt/C 膜电极,在 2 V 时电流密度达到 3.47 A cm-2。这项工作强调了通过双阴离子/阳离子掺杂来调整电子结构和自旋态的重要性,为工业级碱性阴离子交换膜电解槽中设计耐用、高性能的析氧反应催化剂提供了路线图。

研究团队

本研究得到中国国家自然科学基金(项目编号:52477219)和上海市科技创新行动计划(项目编号:23DZ1200600)的资助。详细研究描述请参阅论文原文及附录:

Gao, Y.; Yu, A.; Sun, C.; Li, D.; Zhang, C.; Lv, H. Engineering delocalized electron and spin states via Fe/O dual-doping in CoP Nanorod arrays for high-efficiency oxygen evolution reaction. Chemical Engineering Journal 2025, 522, 167287.

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725081264?via%3Dihub#s0100